Macondo en tierra narca

¿Cuáles son los mejores tiempos para el trabajo periodístico? ¿Los que enseñan los manuales tradicionales para la noticia, la crónica, el reportaje? Si así fuera estas páginas no tendrían ninguna razón de ser, porque «Hay que estar siempre en el lugar de los hechos». O lo más cerca posible, pensando en las guerras. Y eso no había sucedido —tampoco resistí la camisa de fuerza de la tercera persona—, aunque me hubiera gustado mucho cumplir con las reglas de siempre, como ya se verá.

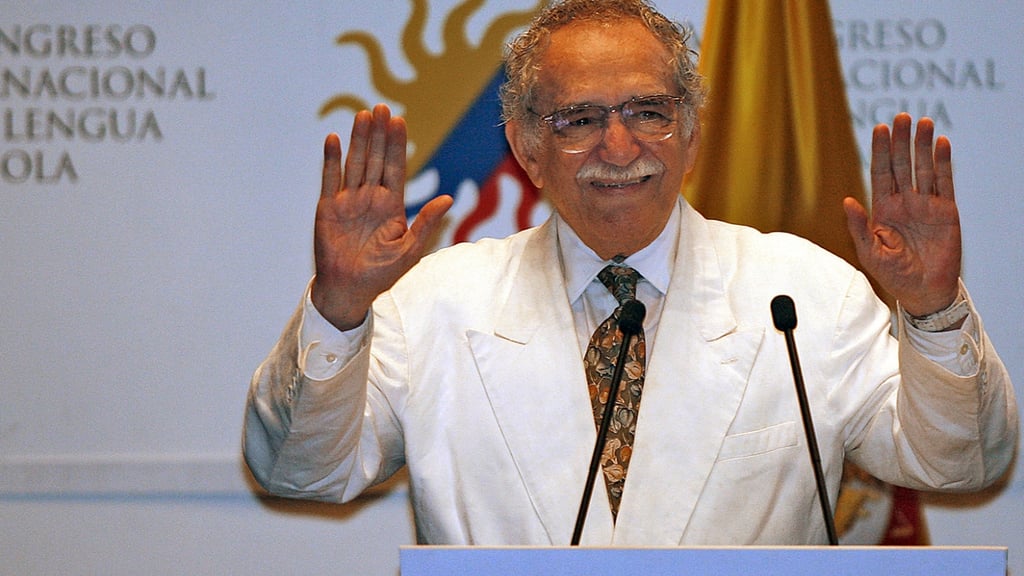

Yo recordaba la resistencia de llevarnos hasta Aracataca, es peligroso, la guerrilla, ya sabe, pero después de haber disfrutado las transparencias azules de Santa Marta y luego de servirnos un pescado con arroz y coco, sin faltar el plátano frito, al tiempo que cantábamos los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire, queríamos visitar con más deseos la casa donde había nacido el 6 de marzo de 1927 el niño Gabriel José de la Concordia. Del grupo de veintitantos duranguenses que asistimos al IV Congreso Internacional de la Lengua Española en Cartagena de Indias, solamente nos arriesgamos siete. A la orilla de las extensas plantaciones se podían ver guardias militares. Ya de tarde, en el lugar legendario, y tras recorrer el recinto, nos tomamos fotografías junto al árbol grande del patio, que bien podría ser al que ataron al patriarca José Arcadio Buendía. Nos agarró la noche aquel otro marzo del 2007.

Así que cuando me comentó Manuel Ochoa Méndez, del comité organizador del festival para celebrar al premio Nobel de literatura, el pasado mes de enero, que prácticamente ya tenían cerrado el programa de participaciones, lo acepté con resignada naturalidad. Era muy tarde; ese mismo mes me di cuenta por una nota en internet del evento anual. Además ya no contaba con los mismos valientes que nos acompañaron hasta Colombia a festejar los ochenta años de Gabo. Habían fallecido varios compañeros dos décadas después; de ir tendría que arreglármelas solo. Y es que, en efecto, faltaba poquísimo para que comenzara el encuentro. Mientras tanto oí su voz amable por el celular: «Puede ser para el año que viene. Gracias por querer acompañarnos». ¿Y quién me asegura que tendré salud o viviré para entonces?, respondía para mis adentros, sin perder la gratitud.

Porque me parecía claro el contraste yendo todavía más lejos, hasta Aristóteles quien enfatizaba que toda reflexión nace del asombro, de lo que nos maravilla. Ilustraba bien el caso. ¿Cómo puede ocurrir algo así? En medio de tanta sangre derramada, de cientos de asesinatos entre los carteles de la droga, de las amenazas que lentamente fueron avanzando en las montañas y en las mansiones urbanas de Culiacán hasta encarnarse en una espantosa realidad. El festival, en cambio, era una rosa amarilla, de las que siempre acompañaron a García Márquez. El hecho es que el profe Cruz ―así llamado siempre cariñosamente― un modesto maestro originario de Veracruz, que laboró durante años en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario, el CBTA 133 del ejido de Recoveco, Mocorito, de la entidad sinaloense, echó andar el club «La hojarasca» para promover la lectura entre los estudiantes. Eso fue exactamente hace veintitrés años, cuando por otra parte el “Chapo” Guzmán e Ismael el “Mayo” Zambada dominaban todavía juntos ese territorio. Y ahora que los dos capos estaban encarcelados en prisiones gringas sus grupos delincuenciales se disputaban el control de Sinaloa, el mercado extranjero y las rutas del trasiego, dejando una estela de muertos tanto de “Los chapitos” como de “La mayiza”, incluidos alrededor de treinta niños de familias que nada debían, según la fuente periodística (el portal Animal Político señala en su edición del 3 de febrero de 2025, al citar a su vez al Noreste, que «del 9 de septiembre de 2024 al 1 de febrero de 2025 en Sinaloa se han documentado al menos 796 homicidios dolosos, 936 personas fueron privadas de su libertad y fueron robados 2 mil 826 vehículos»). Sí, el contraste, la perplejidad. La luz y la sombra en la misma zona noroccidental de México.

No obstante, había que sumarse a la celebración, insistía. Porque tenía deseos de saludar a Úrsula, Aureliano y Remedios la bella. Sabía también que los lugareños habían puesto en una manta ―una manta llena de esperanza, no de muerte y mensajes de terror como las que colocaban los narcotraficantes no tan lejos de allí― el letrero que anunciaba la nueva hermandad literaria, a la vista de la población y los visitantes: «Bienvenidos al verdadero Macondo. Tierra de inspiración que dio origen al mágico mundo macondiano. Tierra fértil, próspera y bendecida por Dios a orillas del río». En cada aniversario del festival se podía ver a estos personajes inolvidables desfilar por las calles de Recoveco. Pero, como ya dije, las cosas iban de otra manera.

Porque ya no tenía los treinta y seis años de cuando llevé el curso con el premio Nobel en la Universidad de Guadalajara; tampoco los cuarenta y seis de verlo en Colombia, con su elegante traje blanco ostión, corbata veteada, acompañado en el presidium por Mercedes Barcha, su mujer, Carlos Fuentes y los reyes de España, con la algarabía de la música del vallenato. Ahora en el 2025, la carga me resultaba muy distinta, en lo económico y en la condición física. A Cartagena de Indias nos fuimos en avión, evidentemente; ahora no podía pagar por mi cuenta los boletos de los dos o tres camiones que abordaría. Para eso, pues, necesitaba algún apoyo económico. Se me ocurrió enviar un oficio al director del Instituto Sinaloense de Cultura, el ISIC, solicitando su respaldo para poder viajar hasta el casi desconocido pueblito, a cambio de una conferencia y un taller de narrativa, «si no hay algún hotel me puedo quedar en cualquier casa», con base principalmente en el libro que había publicado en el año 2001: Las nostalgias de Gabriel García Márquez. Nunca me contestaron. Ni sí, ni no. Tampoco olvidaba otro tipo de dificultades, de preocupaciones mayores. De Durango a Mazatlán eran cuando menos tres horas por la autopista (hoy 21 de marzo que escribo estas líneas El Siglo de Durango informa que encontraron otros cuatro cadáveres en la carretera, y hace tres días se dio cuenta de más enfrentamientos). Por la nueva vía se evitarían los peligros de «El espinazo del diablo», recorrería la verde intensidad de los altos pinos de la Sierra Madre Occidental, pasaría el espectacular puente El Baluarte, con sus cuatrocientos metros desde el piso de la geografía escarpada, las decenas de túneles medio oscuros, el más largo con casi tres kilómetros de longitud, hasta sentir el descenso y el recibimiento cordial de la brisa marina en la cara; una ruta, lo tenía presente, en la que meses atrás gente del crimen organizado había bajado pasajeros de varios autobuses («Violencia en Sinaloa: sicarios bajaron a 165 turistas de camiones que iban de Durango y otros a Mazatlán», Andrés Martínez, Infobae, 27 de septiembre 2024). Y más allá de las montañas, donde se suponía que era refugio de algunos cabecillas del grupo criminal enemigo, una avioneta había arrojado bombas caseras sobre las zonas aledañas a la población de Vascogil, en Santiago Papasquiaro, Durango, atemorizando a los habitantes del lugar (La Jornada, 31 de octubre de 2024). En ese camino todo podía pasar. No por nada, ahora los duranguenses con recursos económicos preferían volar hasta Cancún o Puerto Vallarta para pasar las vacaciones o los fines de semana. Sin embargo, se podía esperar que la alta tensión subiría de verdad al llegar a Culiacán, donde eran frecuentes las balaceras y las persecuciones militares y policiacas. Allá decía el gobernador que no pasaba nada, acá que mejor había que pensarlo dos veces antes de ir a Sinaloa. No era todo. Desde la capital de la entidad, penosamente conocida en el mundo por ser asiento principal de la producción de drogas en el país, faltarían otras horas más para arribar a mi destino. Me esperarían, por fortuna, las mariposas que seguían por todas partes a Mauricio Babilonia.

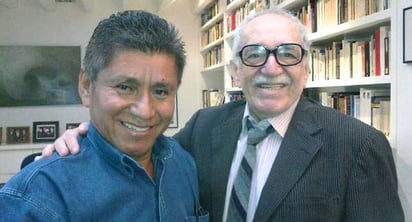

Haga quien lo haga, los milagros deben contarse, me convencía. Y lo ocurrido en Recoveco excepcional. Fue necesario que apareciera en aquellas tierras apartadas un verdadero apasionado de la lectura, un convencido de que a través de los libros las comunidades pueden salvarse. Y qué mejor que servir de enlace entre la juventud y un genio de las letras universales. Un mago prodigioso como García Márquez para encantar a los alumnos con sus historias deslumbrantes. En un sitio próximo a las aguas del Pacífico, que ya hacía tiempo que había dejado de ser pacífico, un sensible lector multiplicó sus ensueños en la escuela preparatoria. Sopló el Espíritu Santo, como sentencia la página bíblica. Nació y creció así el Festival Cultural Gabriel García Márquez, organizado alrededor de la fecha del cumpleaños de Gabo…y una relación personal hasta dimensiones difíciles de creer (es fácil evocar imágenes de la película El cartero de Neruda). Nuestro premio Nobel y el profe Cruz se llegaron a conocer personalmente. Y el célebre fabulador le dispensó un afecto especial, tanto que algunos años después lo recibió en su casa mexicana, se tomaron fotos y le dedicó libros, por supuesto sin dejar de lado a la escuela donde comenzó todo: «Para el C.B.T.A # 133 Con todo el cariño y gratitud de su amigo, Gabriel».

Ya fallecido el profe Cruz —un cáncer en el riñón lo había vencido el 4 de febrero de 2023―, y si bien tenemos varios testimonios periodísticos que supieron ver lo extraordinario en lo cotidiano, junto a una imprescindible biografía, El realismo mágico del profe Cruz (2024), debida a su amigo y colaborador Guillermo Gallardo Murillo, que describe la trayectoria del apreciado maestro, fuera o no fuera yo hasta allá, también quería volver a esa historia lo más pronto posible —con la diabetes nunca se sabe—, un relato que me había llegado al corazón, porque como millones de personas en el mundo…sabía que aquel relato también formaba parte de mi pasado.

Las bellas artes de la lectura.

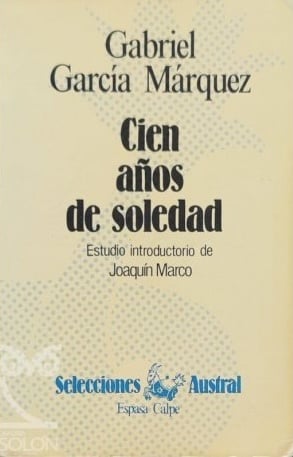

Desde el siglo XIX el Quijote se volvió más triste, como se sabe. Robinson Crusoe nos mostró, además, que ante todo somos una isla que hay que conquistar para llegar a conocernos a nosotros mismos. Más tarde nos detuvimos por los laberintos de Kafka para tratar de entender las pesadillas del hombre contemporáneo. ¿Se puede entonces encerrar la índole de una obra, de una novela? ¿O al menos atrapar su clima emocional más evidente? El crítico peruano Julio Ortega, profesor de la Universidad de Brown, señala que sí, porque Del amor y otros demonios (2004), nos lleva a los linderos de las lágrimas, dice, a diferencia de otras narraciones del autor que propician la nostalgia o la risa («García Márquez y el gran teatro de la lectura», en El arte de leer a García Márquez, 2007, de Juan Gustavo Cobo Borda). El general en su laberinto —añado— siempre me pareció una épica de la derrota y el destierro, como El coronel no tiene quien le escriba, de la sublime e irremediable esperanza. La tragedia de Eréndira, provista de cierto humor negro, conmueve dolorosamente, y la hazaña de Florentino Ariza reivindica la intemporalidad del amor. ¿Qué encontró el profe Cruz —desde sus primeras páginas— en Cien años de soledad, ese libro que llevaba a todas partes en un morral de ixtle, como lo evoca la generosidad de su biógrafo? Encontró todo, porque como lo señalan numerosos estudiosos de la novela, se trata de una narración de posibilidades múltiples. Así, el profesor hizo de la mítica historia una insustituible compañera de vida, para después, como vertedor de demasías fantásticas, regar con las aguas de la imaginación aquellos campos agrícolas sinaloenses a través de su club de lectura. Un lector que desde un lugar muy lejano, hizo el proverbial contacto con el escritor fuera de serie, quien a su vez se había vinculado a otros reconocidos fabuladores de muchos ayeres atrás, teniendo como centro magnético al diccionario, el oráculo infatigable ―el libro mayor― tan venerado por su abuelo, el coronel Márquez. Como una larga cadena de verdades literarias: de la lectura a la escritura, para volver de nuevo a la lectura. De Gabito a García Márquez, de García Márquez al profe Cruz, y de allí a los alumnos del bachillerato de Recoveco. Vale la pena, nada más por eso, echar la mirada a los inicios de esta historia.

En su volumen de memorias, Vivir para contarla (2002), el escritor recuerda el primer libro que leyó, Las mil y una noches, ya que antes había escuchado otros cuentos, a cargo de la venezolana Juana de Freytes, por quien también conoció versiones abreviadas de algunas obras clásicas. Fue un verdadero descubrimiento. La recepción de una habilidad que llevaba milenios filtrándose en la corriente limpia del relato antiguo, del que García Márquez sería el hablador más grande de la tribu —parafraseando a Mario Vargas Llosa— en el siglo XX. No dejo de lado a otros autores del canon occidental, pero refiero la quintaesencia del contador de fábulas. Nadie como el colombiano, más allá de la aplicación de aprendizajes literarios y reinvenciones del relato o la novela. Había recogido el don de la oralidad atrayente donde la había dejado Miguel de Cervantes, casi cuatrocientos años antes.

No pasaría mucho tiempo para que el joven de Aracataca, ya instalado en Cartagena de Indias, reafirme su afición lectora, a la sombra benigna de Clemente Manuel Zabala, jefe de redacción del periódico El Universal. Llevará el registro de aquellos días Jorge García Usta, García Márquez en Cartagena. Sus inicios literarios, (2007), al describir las animadas páginas literarias de juventud, visitadas por el grupo de prensa al que pertenecía Gabo. Poesía del Siglo de Oro, «La señora Dalloway, de Virginia Woolf, que leyeron caminando por el camellón de Turbaco; La casa de los siete tejados y La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne; Moby Dick de Melville; La anunciación de María, teatro, de Claudel; filosofía de Gabriel Marcel y mucha literatura clásica». Un camino de crecimiento que se había forjado desde el bachillerato, al decir de Arteta, un compañero de estudios (sigo citando el libro mencionado), «Fue siempre un joven despierto, brillante y con una agudeza superior a la de todos nosotros. En primero era un alumno excelente, de magnífica conducta, en segundo era más indisciplinado, tal vez porque ya era más inquieto literariamente».

Muchos años después, por los mismos y a la vez mares lejanos, el profe Cruz habría de descubrir El coronel no tiene quien le escriba en la escuela secundaria. Era de origen humilde, eso lo acercaba, según diría luego, al mundo de dónde provenía su autor de cabecera. Llegó a trabajar a Recoveco, de acuerdo a varias reseñas periodísticas, un lugar herido por las amenazas del crimen organizado y la violencia latente. El profe Cruz se daba cuenta de eso: los muchachos podían caer en las filas del cártel de la droga. Además del proyecto educativo de su institución, creyó que la lectura de buenos libros contribuiría a tener conciencia para aminorar los riesgos que enfrentaban. El libro visto, pues, como un remedio comunitario. Así se prolongaba la misma fe que un siglo antes había encendido la llama redentora del filósofo José Vasconcelos, pasada la lucha revolucionaria de 1910. «Lo que México necesita es leer la Ilíada», le había dicho el entonces secretario de educación al presidente Álvaro Obregón. Dicen las crónicas que el profe Cruz habría de actualizar el credo con igual resolución: «Lo que Recoveco necesita es leer Cien años de soledad».

Hay expresiones desde los encabezados periodísticos —cabe subrayarlos— que trazan la realidad del personaje y su condición vital:

El Profe Cruz: el maestro que transformó Recoveco con la lectura (Debate Digital, 3 de marzo de 2025).

Se fue el Profe Cruz, el que “llevó” a Gabo a Recoveco (Azucena Manjarrez, Ríodoce, febrero 9, 2023).

“El realismo mágico del Profe Cruz”, la historia de un soñador que transformó vidas con la lectura (Guillermo Gallardo Murillo, amonite, 4 de marzo, 2025).

El Profe Cruz: un maestro que enfrentó la violencia con libros (Alejandra Morales, El Sol de Sinaloa, 3 de marzo, 2025).

La lectura mágica del Profe Cruz y el Nobel (Guillermo Gallardo Murillo, Ríodoce, febrero 28, 2025).

Érase una vez un Festival Gabriel García Márquez en Recoveco Mocorito (Marcos Vizcarra, Espejo, 5 de marzo, 2024).

La increíble historia de Gabo, el Profe y un lugar llamado Recoveco (Silber Meza, Fd Reportajes, 1 de junio, 2015). Esta crónica obtuvo el Premio de la Sociedad Interamericana de Prensa a la Excelencia Periodística en el año de 2016.

Entre cardones y mariposas, el profe Cruz descansará eternamente en sus Macondos (Martín Duran, El Sol de Sinaloa, 13 de febrero 2023).

A través de las notas anteriores, se puede entrever el perfil humano y profesional del personaje más reconocido ahora del pueblo al que le entregó su labor magisterial y proyectos culturales.

Cruz Hernández Fermín nació en el municipio de Tempoal, estado de Veracruz. Estudió para ingeniero agrónomo, y ya en Sinaloa, para médico veterinario zootecnista. Se casó y tuvo dos hijos. Laboró en el ya referido CBTA 133 hasta su jubilación. Se le recuerda siempre de mezclilla y sonriente. Su entusiasmo por la obra de García Márquez lo llevó a impulsar en el año 2002 el club de lectura «La hojarasca». Se describe así aquel inicio: «Fue un evento clandestino, dijo [el profe Cruz], uno donde estuvieron 10 estudiantes, él como moderador, una flor amarilla en medio de la mesa, como si fuera el ánima de García Márquez, jarras de agua y títulos como El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada, El amor en los tiempos del cólera y Cien años de soledad» (Marcos Vizcarra, Los Ángeles Times, 6 de marzo, 2017). Y no se detuvo hasta fundar el Festival Cultural Gabriel García Márquez. Mientras tanto, tuvo la sensibilidad e inteligencia de buscar el contacto con el maestro colombiano, a través de la revista Proceso, y luego con el apoyo de Mónica Alonso, asistente del premio Nobel. Eso le permitió entrevistarse con él en dos ocasiones, en 2007 y 2012. Ahora el plantel educativo cuenta con la colección libros, la biblioteca Macondo, que les envió el propio García Márquez.

La mayoría de estos testimonios destacan la principal preocupación del profesor: la violencia que los rodeaba, porque además observaba que no había muchas opciones para superarse. «Su sueño era hacer de Recoveco un Macondo sinaloense», según su biógrafo. No tuvo límites. Con los años se compró un terreno en donde planeaba construir una casa igual a la de Aracataca, y después de la muerte de su mentor literario, adquirió uno de sus trajes y unas botas, que formarían parte del patrimonio garcíamarquiano en Recoveco. Sus cenizas descansan en el predio de sus sueños

Hay interés en cuidar y promover su legado, porque para sus paisanos el profe Cruz fue siempre un constructor. Uno de esos hombres que nacieron para luchar incansablemente por mejorar su entorno. Falleció a los cincuenta y ocho años. Su esposa, la señora Alma Sapiens Payán, sintetizó su partida de la mejor manera para un hombre bueno: «El Señor se apresuró a sacarlo de este mundo donde parece que la maldad predomina, pues fue un escogido para su gracia y su gloria, porque vivir en una cultura que aplaude los antivalores y hacer lo correcto, es una gracia de Dios» (Noreste/Redacción, 7 de marzo, 2023).

¿Pero de verdad se puede cambiar la vida de los seres humanos a través de la lectura? La pregunta les parece ociosa a unos, a otros no tanto. William J. Bennet, quien llegaría a ser Secretario de Educación de los Estados Unidos de los años 1985 a 1988, no tenía ninguna duda. En 1993 publicó la obra El libro de las virtudes, que tuvo un notable éxito, porque no se limitaba nada más a entretener, sino que dibujaba su horizonte en la edificación moral de niños y jóvenes. El volumen se integra por un buen número de poemas y relatos encaminados concretamente a un fin educativo y ejemplar. Más allá de resultados concretos, es evidente que escritos y autores como Esopo, Stevenson, Tolstoi, Shakespeare, entre muchos otros, abren el panorama intelectual de los interesados a una serie muy amplia de escenarios y circunstancias especiales, realidades virtuales que presentan problemáticas y desenlaces de cierta utilidad, al menos dentro de lo posible. Es un libro grato e ilustrativo, si bien es cierto también que este tipo de obras tiene sus detractores porque, aseguran, convierten en recetas las resoluciones de la complejidad humana.

En todo caso esta convicción era compartida por el profe Cruz: Las grandes obras literarias nos mejoran. A través de sus páginas, los alumnos podían conocer otras latitudes más distantes, ir hasta poblaciones colombianas. Vivirían allá, conocerían entonces los escenarios riesgosos de Noticias de un secuestro (1996), por ejemplo, y eso los alertaría ante contextos lamentablemente más próximos a ellos. Experimentarían en cabeza ajena, para usar la frase hecha.

¿Cuáles son, entonces, las funciones de la ficción? ¿Qué influencia tiene en nosotros? El escritor mexicano Jorge Volpi aborda el tema en su ensayo Leer la mente. El cerebro y el arte de la ficción (2011). Apoyado en las aportaciones científicas del neurobiólogo italiano Giacomo Rizzolatti, acerca de las neuronas espejo, se subraya: el cerebro es capaz de transformar la ficción en realidad, dentro de un tipo específico de percepción. Las escenas de las novelas recobran un sentido tangible como si de verdad estuvieran ocurriendo. Ocurren, de hecho, desde el enfoque neuronal de referencia. De esta manera tiene ahora sustento todo aquello que los esforzados promotores de lectura, en un país que cada vez lee menos (informe INEGI 2024), advierten en sus recorridos: Por medio de la lectura se puede viajar a otros mundos, enamorarse de la bella muchacha o atestiguar vicariamente un crimen. Estar en el lugar de los demás, por la acción de la empatía. El yo es plural, decía el poeta Octavio Paz. En los libros esa virtualidad se vuelve realidad multiplicada, intemporal.

El profe Cruz lo intuía, lo sabía. Sus alumnos estarían mejor preparados para enfrentar un entorno agresivo si ellos cultivaran las imaginaciones de García Márquez. Tendrían experiencias que les permitirían reconocer las señales desfavorables, por terribles que se les presentaran. Le lectura no era solamente una posibilidad de tener mejores oportunidades de desarrollo integral, sino que podría convertirse en un salvavidas, por exagerado que parezca. Las neuronas espejo creen en otras existencias. Ven más glorias y más infiernos. El lector las conoce en la página de papel o en la pantalla digital, y así las reconocerá en la jornada diaria.

La historia de Recoveco en relación al influjo de García Márquez, como ya se subrayó, la han contado los amigos del profesor, sus conocidos y el periodismo, ¿pero qué ha pasado con los alumnos, y sobre todo con los primeros participantes del club de lectura? ¿Cuál ha sido la huella literaria que los ha guiado? ¿Leyeron después a otros autores? ¿Se podrían observar sus actitudes aprendidas en la posterior toma de decisiones? ¿Qué piensan, en fin, de la realidad sinaloense, y por extensión, del entorno de violencia de todo el país? Con un registro de experiencias lectoras más definidas, como lo hizo Michèle Petit (El arte de la lectura en tiempos de crisis, 2009), antropóloga, prestigiada investigadora de la lectura, se pueden conocer primero testimonios personales, para después explorar mejor las proyecciones de la intermediación de los libros. La práctica lectora en situaciones límites: la guerra, la enfermedad, los desafíos económicos. Una vez que se ocupa de lectores latinoamericanos, el resultado no puede ser más revelador…y esperanzador, de acuerdo a esta revisión analítica: «Los libros leídos ayudan a veces a soportar el dolor o el miedo a distancia, a transformar las penas en ideas y a recuperar la alegría: en estos contextos difíciles, he conocido a lectores felices. Vivían en un marco que no predisponía a la felicidad. Su mirada a veces estaba muy marchita. Sin embargo, habían podido asirse de textos y fragmentos, o de imágenes a veces, para modificar el curso de la vida y pensar su relación con el mundo».

Qué interesante sería conocer la opinión de los muchachos y muchachas sobre su propia trayectoria individual.

La peste del narcotráfico.

No hay límites para la desgracia. Siempre se puede estar peor en cualquier escala, por más pesimista que se escuche. El primer cuarto del siglo XXI parece más bien una cámara de terror, sobre todo si se toman en cuenta algunos ángulos de mira, y eso ocurre en los años de mayores avances tecnológicos. El calentamiento global, la aparición repentina de una pandemia como no la habían conocido las generaciones recientes, sin dejar de lado los extremismos ideológicos o los efectos nocivos del populismo autoritario. Los líderes religiosos la ocultan, y así permiten la pederastia, y sobran los políticos que debilitan las precarias estructuras democráticas. ¿Y los derechos humanos? ¿Dónde quedó la ética, en la medida que la hayamos visto en instituciones y personajes? ¿Quién defiende ahora, con testimonios tangibles en la práctica, la división de poderes, los derechos humanos la impartición de la justicia? ¿Adiós a la visión de estado? ¿A los que soñaron con un mundo mejor? Don Quijote vuelve a ser Alonso Quijano, pero no el bueno.

En la región ampliada en que vivió el profe Cruz las cosas también han ido de mal en peor. Porque todavía en los años setenta Sinaloa proyectaba una luz de alegría y desarrollo agrícola impresionante. Se le llamaba el granero de México. Su producción de maíz, trigo, carne de res, y camarón (el trabajo de la gente de bien), se ve injustamente opacada por la etiqueta del narcotráfico, como antes sucedió en Colombia. Su equipo de béisbol, «Los tomateros de Culiacán» o el carnaval anual siempre han sido un orgullo para todos, en un lugar privilegiado por la naturaleza, de enormes campos fértiles y atractivos turísticos, lo que prometía mucho como tierra de oportunidades. Sus ciudadanos mayores tenían presente que ahí habían nacido figuras legendarias como Pedro Infante ―al que por cierto García Márquez le dedicó un recuerdo en Cuando era feliz e indocumentado (1975)―, Lola Beltrán o José Ángel Espinoza «Ferrusquilla», autor de «Échame a mí la culpa», entre muchas canciones reconocidas. La tambora de la «Banda El Recodo» se ha convertido en un distintivo folclórico del país, y la letra de una melodía en la voz de Mike Laure, resumía desde pasado el medio siglo toda aquella energía festiva y romántica que se expandía sobre algunas de las playas más hermosas del continente:

Mazatlán

¡Ay mi Mazatlán!

perlita escondida

entre los encantos

del agua del mar azul.

Mazatlán, Mazatlán

en tus playas

con pasión me enamoré

No obstante poco a poco se fue nublando el cielo mexicano, como ya se apuntó, hasta oscurecerse en unos territorios más que en otros. Los meridianos de sangre, secuestros, extorsiones, ajustes de cuentas, se fueron ensanchando. La problemática ―por llamarla de alguna manera― del crimen organizado tiene décadas entre nosotros. Pero en los últimos años se ha agravado notablemente. Los gobiernos emanados de distintos partidos se culpan a diario, mientras los habitantes sufren las consecuencias de la violencia creciente. Las políticas públicas de seguridad han fracasado por incapacidad, omisiones y, en el peor de los casos, por colusiones con la delincuencia. A los analistas en el tema ya no les alcanzan las peores palabras del diccionario para describir el horror. Tienen razón: vivimos actualmente la noche más larga la historia reciente. Un día se nos informa que afuera de la ciudad de Durango se encontró a un hombre con la cabeza de un cerdo cosida a su cuerpo; y por oponerse a las presiones de los grupos delincuenciales, en octubre de 2024 decapitaron asimismo a Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, Guerrero y exhibieron su cabeza en el cofre de una camioneta. Las hieleras de las tiendas OXXO quedaron marcadas por una familiaridad macabra porque las utilizaron frecuentemente para dejar restos humanos. El nuevo mapa de la muerte se completa con los colgados en los puentes, las fosas clandestinas con cientos de cadáveres, los narco bloqueos y la quema de vehículos en las carreteras con víctimas inocentes. Ante la amenaza, no pocas poblaciones rurales han sido abandonadas por sus habitantes. Los cuerpos calcinados, el desmembramiento de jóvenes, las ambiciones desatadas y las traiciones políticas, retratan un terrible escenario que Dante y Virgilio hubieran reconocido en un viaje por México. La conveniencia política de los «Abrazos, no balazos», ha resultado una catástrofe para el país, ya de por sí rezagado en el combate al narcotráfico.

Por si no fuera mucho, la semana en que inició el festival en memoria de Gabo en Recoveco, el grupo de las llamadas «Madres buscadoras» descubrieron en el rancho Izaguirre, ya lamentablemente famoso en todo el mundo, en el municipio de Teuchitlán, a menos de una hora de la ciudad de Guadalajara, un campo de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. El gobierno federal se niega a aceptar, contra lo que señalan las propias rescatistas, que se trate también de un campo de exterminio. Con las evidencias de los testigos y la presentación de fragmentos de osamentas humanas, cabría la pregunta ¿qué entiende la parte oficial por «Campo de exterminio»? Más allá del número de víctimas, el historiador Héctor Aguilar Camín resume así la tragedia de los hechos, ante una evidente escuela de sicarios: «¿Campo de adiestramiento? ¿Campo de exterminio? ¿Campo de adiestramiento para el exterminio?» («Huidos de Teuchitlán», periódico Milenio, 26 de marzo de 2025). Teuchitlán, otra herida como San Fernando en Tamaulipas (2010), el Casino Royal en Monterrey (2011), Ayotzinapa, Iguala, Guerrero (2014). El crimen organizado tiene presencia en el 81% del territorio mexicano, según el informe de AC Consultores (Joel Cano, infobae, 23 de abril de 2024). Se calcula que desde el año 2006 han desaparecido 125,000 personas. «Hay un México lleno de ojos que buscan. Están desperdigados en las principales ciudades, en los destinos turísticos, en los pueblos de las sierras, en los barrios pobres, en las fronteras. Solo una pequeña parte del país se salva de la crisis». (Patricia San Juan Flores/ Beatriz Guillén, El País, 23 de marzo de 2025). El hallazgo de cadáveres es continuo en numerosas zonas del territorio nacional.

Se ha señalado que la complicidad de los grupos delincuenciales con el poder político llega hasta los niveles más altos. Uno de los personajes que más se mencionan, junto a otros mandatarios, es precisamente Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, en cuya entidad se han llevado a cabo marchas ciudadanas pidiendo su renuncia y exigiendo la paz. Sigue en el cargo ante la complacencia de las autoridades federales.

Muy recientemente, y ante las presiones arancelarias de Donald Trump, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha decidido actuar contra el crimen organizado, al contrario de la política condescendiente que siguió su antecesor. En fecha reciente se localizó un megalaboratorio en la población de Carrizalillo, Zacatecas, capaz de producir hasta 27 toneladas de drogas, equivalentes a 698 millones de dosis (Andrés Rodríguez, El País, 22 de marzo de 2025). Y no se escapan tampoco los alrededores del pueblo del profe Cruz («Desmantelan 18 laboratorios clandestinos en Culiacán, Cosalá y Mocorito», El Sol de Sinaloa, 28 de marzo de 2025).

En febrero pasado se entregaron 29 jefes del narcotráfico a las autoridades norteamericanas, que han declarado a los carteles de la droga como terroristas. Sus aviones, equipos satelitales y dos grandes buques de alta tecnología de guerra vigilan la frontera y los puntos claves de la producción de estupefacientes. Señales de cambio que han dado lugar, por otra parte, al chiste oportuno: ¿Quién ha sido el mejor presidente de México? Donald Trump, contesta el invencible buen humor de los mexicanos. Y eso que el mandatario apenas lleva en el poder dos meses y medio.

Ante un panorama así es natural pensar en la Colombia que le tocó vivir a García Márquez. Un episodio especialmente doloroso para él fue el asesinato del periodista Guillermo Cano, el reconocido director de El Espectador, su amigo y compañero de trabajo desde los años cincuenta. El escritor se enteró de la noticia en Cuba.

Uno de los mejores testimonios sobre el pesar del escritor se halla en el artículo «Trasescena de un texto de Gabo escrito con furia y dolor», de María Jimena Duzán, reportera del mismo periódico, recogido en Gabo periodista (2012). Ella se vio en La Habana con el novelista, con un mensaje que días antes le había encargado Guillermo Cano: que le recordara a García Márquez el escrito sobre el ya próximo centenario de El Espectador. Pero se atravesó la fatídica noticia. Ella igualmente la resintió. Las palabras del Nobel lo sintetizan todo; su expresión abarca la realidad completa del aura que envolvía al país colombiano, y que por asociación es aplicable a lo que en nuestros días está ocurriendo ―ojalá se pudiera decir «pasando»― en México, a propósito de tantos periodistas asesinados por las mismas causas (el caso del periodista Javier Valdez, caído por las balas del narcotráfico en las calles de Culiacán el 15 de mayo de 2017, es dolorosamente representativo). Recuerda la periodista:

«Me quedé muda. En medio de la fragilidad que produce una noticia como esa, Gabo lanzó una frase que me quedó incrustada para siempre en mi memoria: “…¿si ves?...por eso es que uno no puede vivir en Colombia: porque a uno lo matan”. Ya García Márquez radicaba en la capital mexicana, sumadas otras razones, tras las amenazas de muerte, señalan, que había recibido en su país.

No deja de sentirse un escalofrío cuando se alude a una de las obras preferidas del escritor, Edipo Rey, la tragedia de Sófocles. Decía el escritor colombiano que el argumento de la pieza teatral era perfecta: el asesino que busca al asesino sin saber que se trata de él mismo. Guillermo Cano le pide a la reportera que persiga el texto de García Márquez para el aniversario del periódico, y al final, sin quererlo, como aquel reciente rey de Tebas, él mismo se convierte en la noticia que anda buscando: la de su propia muerte. De haberlo visto así, el Nobel seguramente se hubiera estremecido.

Todavía más allá, en una de las sesiones de los talleres de guion cinematográfico, organizados también en Cuba, el escritor iría a fondo, respecto al destino dramático de su país, a consecuencia de la peste de la violencia y sus desastres: «Voy a decirles algo que jamás repetiré en público: creo que la condición colombiana siempre será ésa» (La bendita manía de contar, 1998).

¿Valen aquellas palabras también para México?

«¿En qué país estamos, Agripina?», dice proféticamente Juan Rulfo en su cuento «Luvina».

Otras vidas paralelas.

¿Qué hay en ciertos escritores que seducen y atrapan para siempre a determinados lectores? ¿Por qué García Márquez y no otro en el caso del profe Cruz? No faltan relatos en los que los ámbitos socioculturales parecerían, a primera vista, más cercanos al muchacho veracruzano-sinaloense. Conserva algo de misterio la inclinación lectora. Hablo ahora de Durango, mi ciudad. La señora Lourdes Benavides, luego de asistir por varios meses a un taller de lectura del Quijote, no tuvo reservas para concluir: «Cuando me muera…quiero que me entierren con mi libro, para seguir en compañía de Sancho Panza. ¡Qué alegría y nobleza de alma!». El escritor y periodista Luis Ángel Martínez Diez, por otro lado, citaba hasta sus últimos días párrafos completos de las novelas de Henry Miller. Y el gran Borges ha tenido entre nosotros a un lector y difusor fiel en el promotor cultural Everardo Ramírez Puentes. Tres lectores en busca de un autor, finalmente afortunados.

Esto sucede en todas partes, se dirá. Pero no dejan de ser casos representativos de esa relación tan apasionada y perdurable, como el memorable personaje que nos ocupa. Con una cualidad adicional: el profe Cruz fue más allá: Su vocación pedagógica quiso compartir esa forma de felicidad para un mejor porvenir, así fuera desde su modesto —y trascendente— estatus personal y laboral.

Yo también tuve suerte de encontrarme con los libros de Octavio Paz y García Márquez alrededor de los veinte años, cuando ya había leído desde mi adolescencia algunas otras obras, en la línea de la revista y los libros de Selecciones del Readerˈs Digest (todas las puertas para la lectura son buenas). Soledades compartidas: El laberinto de la soledad y Cien años de soledad. Del primero me asombró el vuelo de su prosa poética, una especie de álgebra de espejos creativos; del segundo, esa maravillosa entonación del relato tradicional, donde lo extraordinario se viste con ropajes diarios. Gracias a los dos autores al final me decidí por la literatura, dejando a un lado la topografía, donde por cierto no me iba mal. Adiós a los números, bienvenidas las letras. Y fue en 1994 cuando, dentro de un programa gubernamental, impartí una serie de conferencias en varios municipios de Durango, sobre escritores consagrados, entre ellos el Nobel colombiano.

Así que con el libro en una bolsita de cuero, llegamos aquella vez a la población de Pánuco de Coronado, con su vieja iglesia y una estatua de Benito Juárez con el rostro color de rosa —ningún atisbo de sus raíces indígenas— y su corbata horizontal muy bien puesta. Divisamos el caserío durante la bajada del camino de terracería, mientras se veía adelante un azul purísimo con algunas nubes casi inmóviles. Media hora más tarde nos apeamos de la parte trasera de la camioneta oficial (un vehículo de la policía del municipio), los dos actores que iban a presentar su función de teatro, una cantante de baladas y rancheras, y yo, el conferencista del evento. Nos sacudimos el polvo de la carretera…y esperamos nuestro turno.

García Márquez no fallaba. La entrada de su obra maestra no tenía pierde a través de la aparición de los gitanos en Macondo, el azoro de los lugareños al conocer el imán, el telescopio y la lupa, los nuevos “descubrimientos científicos”, para llegar al más deslumbrante de todos: el diamante más grande del mundo, es decir…el hielo. Traigo a mi memoria lo que viví entonces. Me acordaba de la película Cinema Paradiso, cuando Salvatore, el proyectista, supone que es él quien emociona a los asistentes. No es aventurado asegurar que el profe Cruz también pasó por eso. Al leerles o comentarles a los estudiantes episodios de la novela, por unos momentos uno llega a creer que también escribió Cien años de soledad.

En otra comunidad que celebraba sus fiestas patronales se descompuso el camioncito. No iba lleno. Los pasajeros recorrimos a pie dos kilómetros y medio, porque se acercaba ya la hora de las presentaciones; pero no contábamos con que arreciara la lluvia que poco antes celebrábamos por las ventanillas. Nos refugiamos cerca de unas peñas, «no se metan debajo de los árboles porque les puede caer un rayo»; al arribar a la población no pudimos evitar presentarnos muy mojados y llenos de lodo…pero estábamos felices por el recibimiento que nos dieron. Y así una veintena de veces en otros lugares, algunos todavía más lejanos. Fue agradable, digo para cerrar los ejemplos, encontrarme un día en Villa Unión, y enterarme que la bibliotequita donde impartiría mi charla sobre el novelista colombiano llevaba por nombre precisamente «Gabriel García Márquez». Todavía con el beneplácito a flor de piel le pregunté a la encargada que quién le había puesto un nombre tan bonito. «Es que al muchacho que trabajaba aquí le gustaba mucho leer los libros de ese escritor». Otra devoción paralela. Y sobre todo con un personaje invisible, amigable, pero presente en los alrededores: la tranquilidad.

Ya en 1996, al terminar la clase, me abordó Fátima, una de mis alumnas en la Universidad José Vasconcelos. «¿Va a participar?», y me enseñó la convocatoria para concursar por un lugar en la Cátedra Julio Cortázar, de la Universidad de Guadalajara, en el curso que impartiría García Márquez sobre su propia obra. Junté algunos artículos periodísticos sin olvidar el cartel promocional del curso Introducción a la obra de Gabriel García Márquez ―que había llevado a cabo hacía un año en un centro cultural de la ciudad―, mi curriculum y fotocopias de algunos diplomas sobre el tema. Semanas después me hablaron por teléfono. En aquellas poblaciones polvorientas, alegres, coloridas y de un pobre desarrollo educativo, jamás imaginé que un día iba a conocer personalmente a tan notable personaje. Así lo narré al inicio de la reseña que publiqué un lustro después:

«Lo esperábamos como se aguarda una carta: con inquieta esperanza. Sin embargo, nos sorprendió. Apareció de pronto por la única puerta de la videosala, pleno de gusto, dando su mano a otras manos amistosas. La ocasión justificaba todas las muestras alegres: Estábamos, sí, con el escritor en español más leído del planeta, apenas después de Cervantes (para el poeta chileno Pablo Neruda representaba el mejor en lengua castellana de los tiempos recientes); por horas discutiríamos con él sus historias alucinantes; durante tres días hablaríamos con la galería de los insólitos personajes salidos de su pluma (José Arcadio, Úrsula, Melquíades, el viejo patriarca, Eréndira, Florentino Ariza, Sierva María de Todos los Ángeles…). Siempre escurridizo, inalcanzable para la mayoría de críticos y periodistas, García Márquez por fin decidía compartir los trabajos de su experiencia creativa con un buen número de estudiosos de su obra. Los participantes del curso-taller Un escritor en su laberinto entrábamos así, con conocimiento de causa, a una excepcional ceremonia de hechizos».

Al paso de más de cuatro décadas la relación con la obra del gran fabulador —mesas de análisis, conferencias, escritos sobre sus libros— al parecer el círculo se cerraba con dos títulos que igualmente nunca pensé que alguna vez se cruzarían en mi camino. Ambos se publicaron tras la muerte del maestro colombiano, como sucedió también con su legado literario más inmediato, la novela En agosto nos vemos (2024), donde me parece que mantiene vigente su talento narrativo, al contrario de lo que afirman algunos lectores. Muchos siempre esperaron otros Cien años de soledad.

Gabriel García Márquez. De la letra a la memoria (2014), es un volumen de amor correspondido entre México y el premio Nobel, el escritor más querido en nuestro país, según José Emilio Pacheco. Sus páginas finales recrean —la selección de textos y fotografías está muy bien cuidada— el homenaje que se le rindió en el Instituto Nacional de Bellas Artes en su despedida, con la presencia de los presidentes de Colombia y México. El volumen de lujo termina con una imagen por demás entrañable: la urna con las cenizas de maestro, y sobre la misma mesita de madera, una hilera de rosas frescas… amarillas.

Asimismo pocos libros tan tristes como cabría esperar de una obra como Gabo y Mercedes; una despedida (2021), que relata los últimos días de García Márquez. Rodrigo decidió publicar estas conmovedoras páginas sobre su padre una vez que su madre falleciera. Como tenía que ser, gran parte de los recuerdos se le dedican también a ella. No encuentro en mi memoria un libro así sobre otro ilustre hombre letras, contemporáneo o no.

Probablemente el profe Cruz, allá en su querido Recoveco, entre las materias de la preparatoria, y con los extensos maizales verdes a la vista, leería esta desoladora reseña. Lo veo deshecho ante las escenas más desgarradoras. Posiblemente haya llorado, como les ocurriría a tantísimos lectores de Gabo. El maestro bajo las atenciones de médicos y enfermeras —ya sin remedio por las complicaciones de la enfermedad y la vejez— en su casa de la calle Fuego, tan familiar para la fuente periodística. Los cuidados especiales, cuando él ya hablaba muy poco, los masajes, la revisión integral de un organismo que moría. Un paciente perdido en los laberintos del olvido desde hacía algún tiempo. Las sombras emocionales describen los adioses del maestro, la tristeza de sus seres queridos, incluyendo a las personas que lo asistieron durante años. Una frase de quien fuera la compañera de su vida por más cincuenta años encierra toda la pesadumbre de aquel sentimiento. Luego de acariciarle la frente a su esposo, entre lágrimas alcanzó a decir: «¿Pobrecito, ¿verdad?». Poco después habrá otro momento de profunda aflicción. El cuerpo de García Márquez es metido al horno crematorio (se habían escuchado los aplausos de los empleados de la funeraria), ante la presencia de su hijo y de su auxiliar, quien le dirá: «Adiós, jefe». Aquello, dice Rodrigo, «Sigue siendo la imagen más indescifrable de mi vida».

Cierro la remembranza con un apunte todavía más personal. Todos los días quisiera merecer aquella dedicatoria que me escribió en Nobel colombiano en mi ejemplar de Austral de la célebre novela, allá en Guadalajara: «Cien años de buenas compañías para Óscar. Gabriel. 96».

El Quijote de Recoveco.

Miraba las ondulaciones del caribe, con listones verdes y azules desvanecidos. Mar de ensueño y de piratas. La ciudad era la piel oscura de su gente y los colores terracotas de las paredes, con la variedad de amarillos que parecían inventados en un asentamiento de siglos. Los enrejados de artesanos, la aristocracia de los edificios, los adoquines de sus calles, envejecidos por la poesía. Las flores se derramaban por los balcones de las casas. ¡Qué feliz sería Gabo en aquel lugar!

Seguía repasando las páginas del espléndido volumen Cartagena de Indias. Un párpado de piedra bien cerrado (2007), para volver a vivir mi breve estancia en esa envolvente gracia urbana. Podía sentir los cariños del sol y el alegre bullicio de los pobladores. Era algo que quería contar en el ejido de Recoveco. Llevar muestras de la población amurallada donde floreció la prosa de García Márquez. Cargaría, pues, con el libro, para convidarles una selección de escenas pintadas por las añoranzas. Los sitios religiosos de Sierva María de Todos lo Ángeles y los recorridos de Fermina Daza, y la manera en que la arquitectura, la gastronomía y las tonalidades locales se tejieron con la escritura de un maestro del idioma. De dónde había venido, en suma, el hombre de letras de quien se albergaba un buen número de cuentos y novelas en el plantel educativo.

También sería oportuno, suponía, que los estudiantes supieran lo felizmente ocurrido en el curso de Guadalajara, sobre todo acerca de la humanidad del ilustre escritor y a hechos que tienen que ver más con las claves de Cien años de soledad.

García Márquez ya se sabía destinado a la gloria inmortal, y con toda razón. Su novela más reconocida prácticamente había llegado a todo el planeta, en numerosas traducciones. Formaba un amplio imaginario colectivo, ahora multiplicado por la reciente serie de Netflix. Por lo mismo, tanto en el aula del Centro Universitario de Ciencias y Humanidades, como en la Casa Julio Cortázar, llamaba la atención su sencillez, una forma de llevar la vida sin olvidarse nunca de que ante todo era el hijo de un telegrafista, decía, el contador de mil historias. Así, reseñando su trabajo —comprobaba la extensión igual de los capítulos de alguna de sus novelas—, mientras comía papitas de la mesa con frituras. Se veía entero (estaba por cumplir los setenta años), pero además lo revitalizaba la plática sobre la carpintería de sus trabajos, como la llamaba. Entre idas y vueltas por las tareas diarias, rememoraba algunas de sus obras de cabecera: El conde de Montecristo y por supuesto Edipo Rey, por citar solamente un par de títulos. «Mi biblioteca no tiene más de dos mil libros, pero a cada uno ellos lo he necesitado en algún momento de mi vida», afirmó.

Tal vez, digo, otro episodio sea aún más interesante, ya que el propio García Márquez señaló por esa razón la trascendencia de aquel encuentro. Rememoro la anécdota que apunté también hace más de dos décadas:

«Y entonces sucedió. Como si se tratara de una cuestión de rutina, Michael Palencia Roth interrogó a García Márquez acerca de los pergaminos de Melquíades (el primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas). El investigador solicitaba que el maestro precisara el momento en que había decidido tomar ese fragmento del Ramayana para cerrar su novela Cien años de soledad. Se desató un cordial diálogo a botepronto:

GGM: ¿Está en el Ramayana? ¿Lo puedo ver?

MPR: Tengo la página marcada. Les puedo enviar a todos una copia.

GGM: ¡Eso sí me asusta! El epígrafe es mío. Sé de dónde salió. Cualquier cosa es ya posible, incluso la divinidad.

MPR: Yo lo he mostrado a los estudiantes en Illinois.

GGM: Eso va más allá de todo. Sólo por esto valió la pena venir a Guadalajara.

Aún «aturdido por la noticia» —acaso como José Arcadio Buendía cuando le dijeron que Melquíades había muerto en las aguas profundas del mar de Java— García Márquez empezó a autografiarles libros a los participantes en el curso. Junto a su letra en tinta negra, a las mujeres les dibujaba flores de pétalos transparentes y tallos desmesurados. Era casi la despedida. La foto del recuerdo detuvo para siempre a veintisiete sobrevivientes aquella tarde de cielo gris».

Podía platicar de eso en la preparatoria, luego de comentarles algo más de los vínculos de García Márquez con México. Nosotros siempre tenemos en cuenta que aquí escribió Cien años de soledad y parte importante de sus demás novelas. Y para cerrar el diálogo podía ser interesante traer a cuento a sus biógrafos principales: Óscar Collazos, Dasso Saldívar, Gerald Martin, Gene H. Bell-Villada, sin dejar de incluir los títulos amables de Plinio Apuleyo Mendoza.

Y finalmente, antes de regresar a Durango, recordarles el día en que un hombre de la región de La Mancha, luego de leer no pocas novelas de caballerías, salió a remediar el mundo con palabras como justicia, libertad y amor. Llevar lo mejor de los libros a la vida real. Y que un día también llegó un profesor a Recoveco con las obras de García Márquez en su morral para hacer más vivible un ambiente lleno de incertidumbres. Para levantar un oasis en medio de los peligros. Para que no paguen los justos por los pecadores de la violencia. García Márquez y el profe Cruz seguirán en el CBTA 133 mientras los estudiantes, los padres de familia y los habitantes de la comunidad continúen con el cultivo de tan valioso legado cultural, con la misma voluntad, orgullo y alegría que los lleva celebrar cada año la fundación del ejido,

eres epopeya de un pueblo olvidado,

forjado en cien años de amor esa historia.

Porque el escritor y el lector ahora son como dos árboles plantados a la orilla del río, que darán sus frutos a tiempo, como reza la palabra sagrada. El club de lectura «La hojarasca» y el Festival Cultural Gabriel García Márquez ya tienen una trayectoria de lucha y esfuerzo. Y por eso son el comienzo de algo más prometedor. El profe Cruz encontró a su Tierra Prometida, y su gente halló en él a un auténtico misionero de la literatura. Y así escribió una bella página, conmovedora, plena de virtud, dentro del ancho mundo del premio Nobel colombiano.

Árboles que, ya juntos, seguirán renovando su vigoroso follaje en aquel lugar recóndito de Sinaloa. El nuevo Macondo.